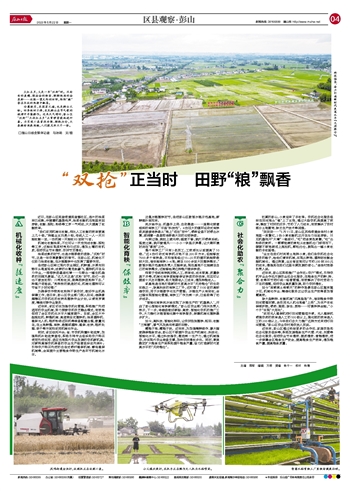

火红五月,又是一年“双抢”时。沉甸甸的麦穗、绿油油的秧苗、颗颗饱满的油菜籽……放眼一望无际的田野,阵阵“粮”香在丰收的热潮中飘荡。

仓廪殷实,是国家之福,也是群众之盼。四季轮回不停,农民群众在节气歌的旋律中辛勤耕作。近来天气晴好,彭山区“双抢”“大战红五月”正紧锣密鼓地进行着。为实现小春首战告捷、颗粒归仓,大春粮食满栽满插,人们鼓足劲大干一场。

□眉山日报全媒体记者 马诗雨 文/图

A 机械化收种“提速度”

近日,在彭山区观音街道观音铺社区,连片的油菜早已成熟,伴随着机器轰鸣声,油菜收割机在地里来回穿梭,收割、脱粒、粉碎等工序一气呵成,大大提高了收割效率。

“我们采用机械化收割,相比人工收割的效率要高上几十倍。”种植业主刘勇介绍,传统人工一人一天只能收割一亩,一台机械一天能收60亩到70亩。

机械化收割油菜,不仅可以一次性完成收割、脱粒等工序,还能实现菜籽壳均匀还田,增加土壤的有机质,促进农业节本增效、农民节支增收。

油菜成熟的时节,也是水稻移栽的苗龄。“双抢”时节,正是一年农事最繁忙的季节。在彭山区,机械化不仅助力油菜收割,在水稻插秧中也发挥了重要作用。

走进彭山区岷江现代农业园区,机耕道、水渠向田野尽头笔直延伸,成群的白鹭觅食翩飞,播种机开足马力作业,一排排秧苗蕴绿吐翠……勾勒出一幅生机盎然的田园风景画。“这几天正是‘双抢’时节,我们一刻也不敢放松呀!川芎抢收后,就得把秧苗抢种下去。”种植户老杨说,“抢种抢的就是时间,机械化播种可以节省不少时间哩!”

为确保农作物抢收抢种不误农时,做好作业机具保障工作,连日来,彭山区农业部门深入田间,准确掌握辖区内农机社的收获和插秧作业计划,以便有序调度,精准对接作业服务。

近年来,该区切实加强农机化管理,积极推广先进适用的农业机械,努力探索农机农艺融合模式,有效地促进了全区农机化水平大幅度提升。目前,全区大中型拖拉机、耕整机械、高速乘坐式插秧机、油菜播种机、植保无人机、秸秆粉碎还田机等装备配置合理,数量充足,在土地耕整、育秧、栽插或播种、植保、收获、秸秆处理、烘干等方面均采用机械化作业。

同时,该区依托中央、省、市农机购置补贴政策,加强购机补贴政策宣传,积极引导专合组织和农户购买使用先进实用、适应当地现代农业发展的农机新机具,对新购高端农机装备的农业生产经营组织优先奖补;引导农户购买先进的自走式喷杆植保机械、静电植保机械等,全面提升主要粮食作物生产各环节机械化水平。

B 智能化育秧“保效率”

正值水稻插秧时节,走进彭山区数智水稻示范基地,新鲜感扑面而来。

流水线作业、机器手上岗、自动摆盘……一座钢化玻璃结构的育秧工厂尽显“科技范”。4台巨大的循环运动式育秧苗床缓缓将秧盘从“地上”送往“空中”,喷淋设备不时喷出水雾,滋润着一盘盘即将移栽大田的壮硕秧苗。

光照过强,就拉上遮光帘;湿度不够,就打开喷淋系统;温度过高,就开窗通风……小小一块显示屏幕,让大棚环境时刻在“掌控”之中。

整个育秧工厂只有3名员工,工效却比以前提高了10倍。“这4台行动式育秧机占地不足200平方米,但能够放7000多个育秧盘,平均每轮经过15-20天的循环就能移栽到大田,每年能育秧3-4轮,满足1000余亩大田插秧需求。”数智水稻示范基地负责人王程淋说,现在基地不仅能满足自己的育秧需求,还能够给周边种粮户提供秧苗。

相较于传统育秧耗时耗人工,效率低、成本较高、质量参差不齐等,机械化育秧更能够保证秧苗的存活率,而且可以提前十天左右插秧,极大地降低人工成本,增加种粮收入。

该基地是当地打造新时代更高水平“天府粮仓”的生动实践之一,除高科技的育秧工厂外,还打造了1100亩的高标准农田,用于水稻数字化生产管理。水稻生产从育到收,全过程实现智能化管理,育秧工厂作为第一步,已经取得了初步成功。

“智能化育秧流水线实现了水稻生产的‘机器换人’,开启了彭山智能化育秧新模式。”彭山区农业部门相关负责人表示,下一步,将继续做好新型、高效、智能化农机的推广工作,大力推行水稻智能化集中育秧服务,保障机械化插秧稳步扩大。

如今,高科技、智能化种田,让农民告别插秧、耘田、收割“三弯腰”,意气风发奔向希望的田野。

藏粮于地、藏粮于技。近年来,为加强精耕细作、最大程度确保粮食安全,彭山区不断提升农业生产机械化、科技化、智能化水平,通过科技强农,激活第一生产力,通过机械强农,夯实现代农业装备支撑,加快农民增收步伐。同时,聚焦稳定扩大粮食生产面积和提升粮食产量,奋力打造新时代更高水平的“天府粮仓”。

C 社会化助农“聚合力”

初夏的彭山,小麦迎来了丰收季。农机社会化服务组织在田间地头“唱”上了主角,通过大型农机具提高了效率,解放了村民的双手、节约了人力成本,有效解决了农村部分土地撂荒、缺乏生产技术等困难。

“突突突……”5月11日,彭山区凤鸣街道金烛村小麦地里一派繁忙,3台小麦收割机正开足马力往返穿梭。只见机器张开“大嘴”一路前行,“吃”进金黄色麦穗,“吐”出粉碎的麦秆。一颗颗饱满的麦粒从收割机仓门倾泻而下,源源不断地被送上拖拉机,颗粒归仓,展现出一幅小麦收割的丰收画卷。

“业主在我们村流转土地种小麦,我们走农机社会化服务的路子,给他们请来机械,实现从耕地、播种到收割全程机械化。通过测算,业主每亩地可以节约200到300元的成本,增强其在我们这里长期发展的信心。”金烛村党委负责人说。

近年来,彭山区积极推广“合作社+农户”模式,引导农机专业合作社开展农业社会化服务,在粮食生产的耕、种、管、收等环节进行统一经营管理,有效解决了农村劳动力不足的难题,促进农业高质量发展,助力农民增收。

如今“面朝黄土背朝天”的耕作场景在彭山区越来越少见,机械化作业、精准化服务正让农业生产变得更加智慧高效。

除大型耕种、收割机械“闪亮登场”外,每到粮食作物田间管理时期,各农用无人机也轮番“上岗”,为丰产丰收保驾护航,喷药、施肥、除虫、授粉……可谓样样全能,“小个子”实现“大用处”。

“采用无人植保机进行田间管理很方便。无人植保机喷施农药的效率是人工的100倍以上,施化肥的效率是人工的200倍以上,今年我们会大力推广这种方式来进行田间管理。”彭山区农业农村局农技人员说。

近年来,彭山区通过吸纳更多的合作社、家庭农场和社会化服务组织等,积极发展粮食生产代管、代收、托管等社会化服务,促进农业节本增效、提质增效、营销增效,进一步保障全区粮食生产安全,提高粮食生产效率,增加粮食产量,提高粮食质量。